国も普及に力を入れている「省エネ住宅」。耳にしたことはあるけれど、実際にどのような住宅なのかはよく知らないという方も多いのではないでしょうか。今回は省エネ住宅の基準や、お得な補助金や減税制度について解説します。

省エネ住宅とは

省エネ住宅とは、消費するエネルギーを抑えた住宅のことです。昔は冷暖房エネルギーを抑える断熱対策が中心でしたが、近年は照明・給湯・家電などの消費エネルギーにも基準が設けられています。

省エネ住宅の2つの基準

省エネ住宅の目安となるのが、昭和55年にできた「省エネルギー基準」です。私たちの暮らしの変化に合わせて、平成4年・平成11年・平成25年・平成28年と改正が重ねられてきました。

最新の平成28年省エネ基準では、「外皮性能」「一時エネルギー消費量」という2つの基準が設けられています。

外皮性能

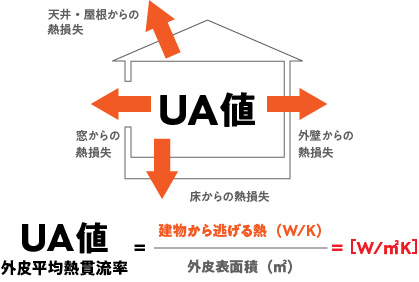

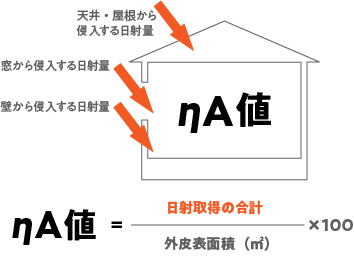

冷暖房設備のエネルギー消費量を左右するのが、住宅の外皮性能です。外壁や窓などを通してどのくらい熱を損失しにくいかを、「断熱」と「日射」の2つで評価します。

断熱

断熱とは、建物内外の熱の出入りを少なくすることです。壁・床・天井に断熱材を敷き詰めたり、二重窓にしたりして対策をとります。

断熱性能を評価する数字が「外皮平均熱還流率(UA値)」です。数字が小さいほど熱が逃げにくく、省エネ性能に優れていることを示します。

日射

夏の冷房不可を減らすためには、日射の遮蔽が重要です。窓の上に庇(ひさし)をつけたり、屋根に遮熱塗料を塗ったりして、日射による室温の上昇を防ぎます。

日射遮蔽性能を評価する数字が「冷暖房期の平均日射熱取得率(ηAC値)」です。数字が小さいほど、省エネ性能が高いことを示します。

一次エネルギー消費量

平成25年改正以降は、冷暖房・換気・照明・給湯などのエネルギー消費量にも基準が設けられています。家庭で使われるエネルギーは、電気や都市ガスなど単位がバラバラなので、変換される前の「一次エネルギー」へ換算して評価します。

もし太陽光発電などエネルギーを創る設備を導入すれば、エネルギー消費量から差し引くことができます。

全国を8つの地域に区分

日本は南北に長いので、沖縄のように温暖な地域と、北海道・東北地方のような寒冷地とでは、必要な断熱や日射遮蔽の性能が大きく違ってきます。そこで省エネ基準では、全国を8つの地域に区分して、それぞれ基準値を設けています。

| 地域区分 | |

| 1 | 北海道 |

| 2 | 北海道 |

| 3 | 青森県 岩手県 秋田県 |

| 4 | 宮城県 山形県 福島県 栃木県 新潟県 長野県 |

| 5 | 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 富山県 石川県 福井県 山梨県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 熊本県 |

| 6 | |

| 7 | 宮崎県 鹿児島県 |

| 8 | 沖縄 |

| 地域区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 基準UA値 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ― |

| 基準ηAC値 | ― | ― | ― | ― | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |

住宅性能表示制度と省エネ基準

購入予定の住宅の省エネ性能を知りたいときには、「住宅性能表示制度」による等級が参考になります。住宅性能評価書では、省エネ基準に基づき「断熱等性能等級」と「エネルギー消費量等級」という2つの等級で表示されています。

| 断熱等性能等級 | 省エネルギー基準 |

| 等級4 | 平成28年基準 |

| 等級3 | 平成4年基準 |

| 等級2 | 平成55年基準 |

| 等級1 | その他 |

| エネルギー消費量 | 省エネルギー基準 |

| 等級5 | 低炭素基準 (省エネ基準マイナス10%以上) |

| 等級4 | 平成28年基準 |

| 等級1 | その他 |

省エネ住宅のメリット・デメリット

省エネ住宅にするか迷われたときは、メリット・デメリットの双方を理解して検討されるとよいでしょう。

メリット

1年中快適な居住空間

省エネ住宅にすると、夏は涼しく冬は暖かい快適な住宅環境が実現できます。一般住宅でよくある「キッチンの足元が冷える」「トイレやお風呂、廊下が寒い」「リビングは涼しいけれど、寝室が蒸し暑い」などのお悩みを解消できます。

家計にやさしい

消費エネルギーの少ない省エネ住宅は、一般住宅に比べて光熱費を削減できます。国土交通省の試算によると、平成28年省エネ基準に適合させると、一般的な戸建て住宅(120㎡・6地域)で1戸あたり年間2.5万円の光熱費が削減できるとされています。

環境に良い

省エネ住宅は、快適な居住環境を叶えつつ、地球環境にも優しいのがうれしいポイント。消費エネルギーを抑えることで、地球温暖化の要因となっている二酸化炭素の排出を減らすことができます。

ヒートショックのリスク回避

冬場のお風呂などで起きる「ヒートショック」を予防でき、気温差による心臓や脳への負担を減らせるのも省エネ住宅のメリット。健康的な生活を遅れて、医療費の削減にもつながります。いつも快適な温度に保たれていることで、仕事や勉強への集中力アップも期待できそうです。

デメリット

初期費用が高い

省エネ住宅の最大のデメリットが、一般住宅に比べて建設コストが高いことです。国土交通省によると、戸建て住宅(120㎡)を省エネ基準に適合させるためには、1戸あたり約87万円の追加コストがかかると試算されています。

しかし現在、国も省エネ住宅を推進するために、さまざまな補助金や減税制度を打ち出しています。これについては後ほど詳しく解説するので、ぜひトータルのコストで比較されてください。

省エネに詳しい業者を探す必要がある

高気密高断熱住宅は、現在多くの業者で取り扱っています。しかし、補助金や等級認定が受けられるような省エネ住宅は、建設できる住宅会社が限られています。省エネに詳しい業者を探して、過去の施工実績も確認したうえで依頼されるとよいでしょう。

省エネ住宅の種類は?

省エネ住宅にはいくつか種類があり、基準や補助金制度などが変わります。

ZEH

ZEH(ゼッチ)とは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略。住宅の高断熱化と省エネ化を進め、太陽光発電などの創エネ設備を導入することで、家全体でのエネルギー収支をゼロ以下にする住宅のことです。通常のZEHに加えて、ZEH+、HEMSの基準があり、それぞれ補助金額が異なります。

スマートハウス

スマートハウスとは、ITの活用でエネルギー消費を最適化する住宅のことです。エネルギーを管理する「HEMS」というシステムで、太陽光発電・蓄電池・家電・住宅設備などをネットワーク化し、エネルギーを効率よく使えるように制御します。

LCCM

LCCMとは「ライフサイクルカーボンマイナス」の略です。住宅を使うときの省エネ化はもちろんのこと、住宅の建設や解体まで含めてCO2排出を削減した住宅のことです。平成21年より検討が始まった新しい考え方で、徐々に認知が広まりつつあります。

省エネ住宅に関する補助金・優遇

2022年現在、省エネ住宅に関しては以下のような補助金制度が設けられています。

すまい給付金

収入が一定以下の方が新築・中古住宅を購入されるときに、国から支給される給付金です。給付金額は条件によって異なりますが、新築住宅で住宅ローンを使用されないとき、省エネ性能が基準の一つに含まれています。

ゼロエネ住宅補助金 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業

ZEH基準を満たす新築住宅を購入するときや、既存の住宅をZEHへ改修するときに受けられる補助金です。ZEHの種類によって金額が変わり、年度によって一定の期間で公募されます。

長期優良住宅化リフォーム補助金

長期優良住宅化リフォームに対する補助金です。省エネ化や劣化対策のほか、三世代同居対応や子育て世帯向けの改修も対象となっています。補助金額は1戸あたり最大300万円で、工事の内容や住宅性能等で金額が変わります。

グリーン住宅ポイント(2021年終了)

新型コロナで落ち込んだ経済を回復するために、新しくつくられた制度です。高い省エネ性能を満たす新築住宅の購入、省エネ化のリフォーム工事などに対してポイントがもらえて、商品や追加工事と交換できます。

【編集部追記】グリーン住宅ポイントは2021年12月15日でポイント発行申請の受付が終了しました。

参考/グリーン住宅ポイント

後継となる2023年「こどもエコすまい支援事業」は以下のリンクから。

省エネ住宅に関する減税

一定の条件を満たせば、省エネ住宅に関連して税金の優遇が受けられることもあります。

所得税

住宅ローンを利用して住宅取得やリフォームを行うと、「住宅ローン減税」の対象となります。新築・未使用の長期優良住宅や低炭素住宅では、所得から控除される上限額が上乗せされるため、戻ってくる金額が大きくなります。

また、住宅ローンを使わず自己資金で省エネ住宅取得や省エネ化リフォームをされる場合は、「投資型減税」で所得税から控除される可能性があります。

固定資産税

省エネリフォームを行った住宅は、翌年分の固定資産税額(120㎡相当分まで)が1/3減額されます。工事費50万円以上、床面積50㎡以上など一定の要件はありますが、お得にリフォームできる制度です。

参考/国税庁 No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

不動産取得税

不動産取得税とは、住宅購入など不動産を取得したときに課される税金です。建物に関して、新築住宅では1,200万円が控除されますが、認定長期優良住宅の場合は1,300万円に拡大されます。

登録免許税

登録免許税とは、不動産を登記するときに課せられる税金です。一般的な住宅家屋の所有権保存登記は税率0.15%ですが、長期優良住宅や低炭素住宅では0.1%に軽減されます。

\ ナカジツの高品質住宅『アソビスミカ』 /

まとめ

環境に優しいだけでなく、家計や健康にもやさしい省エネ住宅。現在さまざまな優遇対策がとられているため、ぜひ補助金や減税制度と合わせて検討しましょう。しかし支援制度についてきちんと把握している施工会社が少ないのも事実。省エネ住宅の設計に慣れていて、しっかりとサポートしてくれる会社に相談されることをおすすめします。

■執筆:住宅ライター 村田日菜子さん

住まいのご相談は不動産SHOPナカジツへどうぞ!

不動産仲介から新築一戸建て、リフォーム・リノベーションまで、ワンストップで住まい探しをサポートします。

ご相談はぜひお近くの不動産SHOPナカジツまで。