最近、住宅のスタンダードとなりつつあるのが、ZEH(ゼッチ)。「省エネ+創エネ」で、人にも環境にも優しい家をつくることができます。日本では「2030年までに新築住宅の平均で50%以上のZEH化」を目指しており、補助金制度も充実。これから家を建てるなら、必ず知っておきましょう。今回は、ZEHの基準や補助金制度について、詳しく解説していきます。

目次

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは

ZEHは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略称。

つまり「家で使うエネルギーと、家で創るエネルギーとの収支を、ゼロ以下にする住宅」のことです。

具体的に言うと、住宅の高断熱化と設備の省エネ化でエネルギー消費量を減らし、太陽光発電などを導入してエネルギーを創っていきます。

![ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの特徴を表した図:[高断熱でエネルギーを極力必要としない(夏は涼しく、冬は暖かい住宅)]、[高性能設備でエネルギーを上手に使う]、[(太陽光発電などにより)エネルギーを創る]](https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/assets/v0/img/general/housing/03/img01.png)

引用:ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)に関する情報公開について – 省エネ住宅 | 家庭向け省エネ関連情報 | 省エネポータルサイト

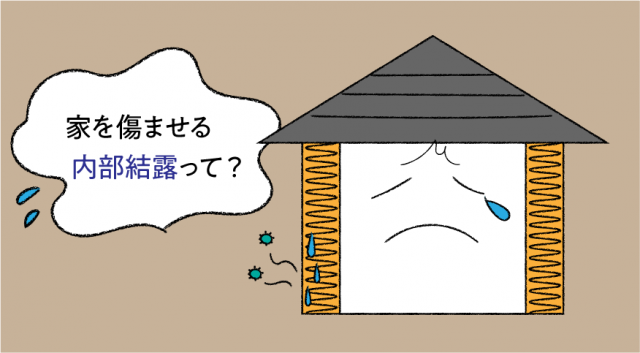

【断熱】

家の断熱性を大幅に上げ、冷暖房で消費するエネルギーを少なくします。

【省エネ】

LEDや給湯システムなどに高効率な設備システムを取り入れ、給湯・照明・換気で消費するエネルギーを少なくします。

【創エネ=家でエネルギーを創る】

太陽光発電システムなど、再生可能エネルギーシステムを導入し、消費電力を上回るエネルギーを創り出します。

ZEHの種類

現在、通常のZEHに加えて、高性能な「ZEH+」という基準がつくられています。まずは2つの違いについて、簡単に説明していきましょう。

なお集合住宅を対象とした「ZEH-M(ゼッチ・マンション)」という基準もありますが、今回は個人が対象の戸建て住宅のみ触れていきます。

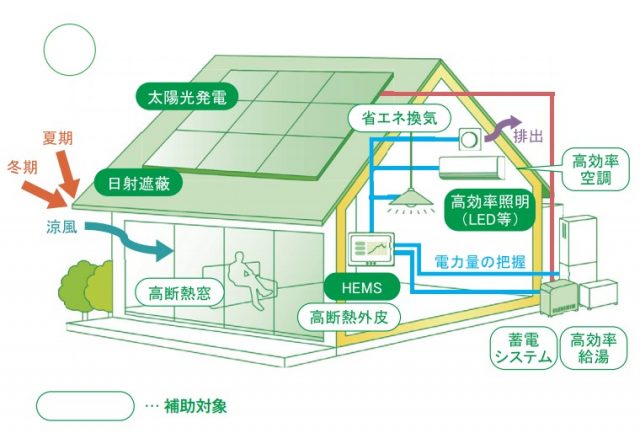

ZEH(ゼッチ)

断熱性能を向上させるなどで大幅な省エネルギーを実現させた上、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入をします。そうすることによって一年を通した一次エネルギー消費(石油、石炭など加工されない状態で供給されるエネルギー)の収支がプラスマイナス0となることを目指した住宅を指します。

ZEHの定義

- ① 強化外皮基準(地域ごとの外皮性能基準UA値を満たす)

- ② 一次エネルギー消費量を最新の省エネ基準から20%以上削減

- ③ 再生可能エネルギー導入(太陽光発電など)

- ④ ①~③により、一次エネルギー消費量を省エネ基準から100%削減

※「省エネ基準」とは?

住宅の断熱性や設備のエネルギー消費量などの基準。建築物省エネ法で定められています。

また、寒冷地や低日射地域、多雪地域では、他地域よりも太陽光発電による創エネルギーを確保しづらいため、基準が緩められています。

具体的に言うと、④の一次エネルギー削減量が75%をクリアしていれば「Nearly ZEH(ニアリー・ゼッチ)」として認定。通常のZEHと同じ補助金の対象となります。

さらに、都心部狭小地の2階建て以上や多雪地域に限り、太陽光発電などの導入は不要です。「ZEH Oriented(ゼッチ・オリエンテッド)」と呼ばれ、こちらも通常のZEHと同様に扱われます。

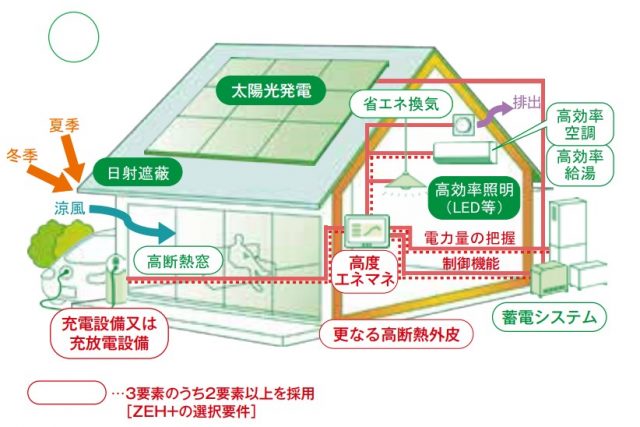

ZEH+(ゼッチ・プラス)

ZEH+は、従来のZEHよりハイレベルな省エネ性能を持つ住宅です。ZEHの定義では「一次エネルギー消費量を省エネ基準から20%以上削減」となっていましたが、ZEH+ではさらに厳しい「25%以上」を満たさなければなりません。

そして、次の3つのうち、2つ以上を導入することも条件となっています。

- ①外皮性能の更なる強化(高断熱化)

- ②HEMS(住宅内で使うエネルギーを管理するシステム)

- ③電気自動車・PHV車のための充電設備もしくは充放電設備

ZEHの特徴~メリットとデメリット~

ZEH化することで、補助金以外にもメリットが複数あります。また、反対にデメリットもあるため、自宅のZEH化を検討される際には、メリット・デメリットの双方を考慮しましょう。

メリット

家の中の温度差が少なくなる

断熱性能を上げることで、夏は涼しく、冬は暖かい住宅環境をつくることができます。家の中での温度差が少なくなるため、心筋梗塞や脳出血、脳梗塞などの原因となるヒートショックのリスク低減も期待できます。

光熱費の節約に繋がる

冷暖房や給湯などに使うエネルギーが削減でき、さらに太陽光発電で創った電力を利用することができます。電力会社から買う電力は減り、太陽光発電で余った分は売電することも可能です。

資産価値の向上

住宅の省エネ性能に関して、第三者が客観的でわかりやすい評価をつける、BELS(ベルス・建築物省エネルギー性能表示制度)という制度があります。

出展:建築物省エネルギー性能表示制度とは | 建築物省エネルギー性能表示制度について | 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会

ZEHの基準を満たすと、この制度で高評価が受けられ、最高ランクの性能の家であると証明できます。ZEHマークの表示もスタートしており、建物の資産価値を担保してくれるため、売却時にも有利にはたらく可能性が高いでしょう。

停電時に対応できる

太陽光発電を導入しておけば、台風や地震などで停電となったときにも、昼間であれば電力を使うことができます。併せて蓄電池などを導入すれば、夜間の電力使用も可能です。

デメリット

建設コストが高い

ZEHの最も大きなデメリットは、建設コストが高くなること。一般住宅に比べると、建設費用は200~300万円程度高くなることが多いようです。補助金や光熱費の削減で、初期費用が回収できるか検討する必要があるでしょう。

メンテナンス費用がかかる

太陽光パネルで効率よく発電しつづけるには、定期的なメンテナンスが必要です。モジュール表面の汚れをとる、破損や故障がないか確認するなどの作業です。コストについてシミュレーションするときには、業者に依頼するメンテナンス費用も見込んでおきましょう。

発電量が安定しない

太陽光発電システムでは、曇りや雨の日には発電量が低下してしまいます。日照条件や気温などさまざまな条件で発電量が変わってしまうのは、一つのリスクでしょう。ただし、日ごとの発電量は変わっても、年単位でみると大きなズレは出ないケースが多いと言われています。

住宅の設計が制限される

太陽光発電でパネルに効率よく太陽光を当てるには、屋根の向きや傾きなどに気を配らなければなりません。太陽光発電の効率、パネルの種類やコスト、屋根デザインの好みなど、すべて満たせるとは限らないのも一つのデメリットといえます。

ZEHは補助金が交付される

ZEHもしくはZEH+、HRMSの基準を満たすと、国からの補助金の対象となります。55万円からと非常に大きな金額となるため、これから住宅を建てる方は必ずチェックされることをおすすめします。

ZEHが注目されている背景

なぜこのように大きな補助金を出してまで国がZEHを推進したいのか、気になる方もいらっしゃるかもしれませんね。補助金制度を具体的に解説する前に、まずはZEHが推進される背景について少し触れていきたいと思います。

ZEHが話題にのぼる契機となったのが、2015年にパリで開かれた「COP21」という地球温暖化対策に関する国際会議です。ここで日本は「2030年までにGDPあたりのCO2排出を、2013年比で26%減らす」という目標を設定しました。

引用元:第21回締約国会議(COP21) – JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター

この目標を達成するためには、太陽光発電などの再生可能エネルギーを普及させたり、企業へ省エネを求めたりと、さまざまな活動を行っています。しかし、産業だけでなく、各家庭から排出されるCO2の削減も重要な課題です。

そこで、省エネと創エネの両面からCO2削減にアプローチする、ZEHの普及にも注力。新しく住宅を建てる方や改修される方を対象として、「ZEH要件を満たせば定額の補助金を出す」という事業を開始したのです。

補助金が交付されるためのポイント

では、どのような住宅に対して補助金が交付されるのか、要件を具体的に見ていきましょう。対象となるのは、ZEHを新築する方、ZEHの新築建売住宅を購入する方、既存の住宅をZEHへ改修する方です。

断熱

まずは、住宅の断熱性能が求められます。

高性能な断熱材を入れる、樹脂サッシや複層ガラスを用いて窓の断熱性を上げるなどの工夫で断熱性能をアップ。室内外での熱のやりとりを抑えることで、最小限の暖房や冷房で快適に過ごせるようになります。

断熱の基準として用いられるのが、「外皮平均熱貫流率(UA値)」という数値です。

| 外皮平均熱貫流率 (UA値)[W/㎡K] |

= | 建物が損失する熱量の合計[W/K] |

| 外皮面積[㎡] |

床・壁・屋根・窓・ドアなどから家の外へ逃げる熱量を、住宅の外皮面積で割った値で、UA値が小さいほど、熱が逃げにくく断熱性にすぐれた家であることを示します。

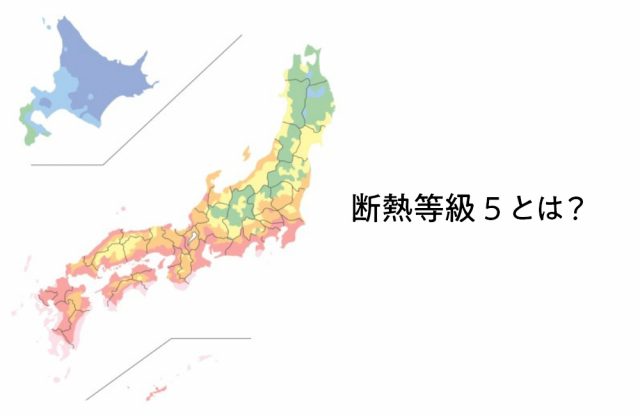

UA値のZEH基準は、下表のように8つの地域区分によって異なります。

引用元:経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課「ZEH普及に向けて〜これからの施策展開〜」(平成27年12⽉ )

例えば、東京であれば「6地域」になるので、ZEH基準のUA値は0.6。これより低くなるよう、住宅の設計を行わなければなりません。

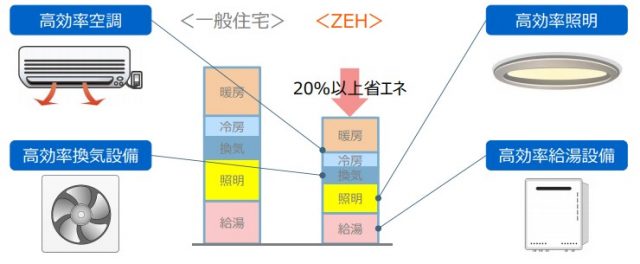

省エネ

住宅でエネルギーを効率よく使うためには、空調・換気・照明・給湯設備の効率化が欠かせません。ZEHでは、「省エネ基準の20%以上」を基準として設定しています。

引用元:経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー対策課「ZEH普及に向けて〜これからの施策展開〜」(平成27年12⽉ )

消費エネルギーの計算方法も、最新の省エネ基準に従うルールです。

使用する機器の種類やカタログ性能値、それから暖房機器に関しては住宅の外皮性能値も考慮した上で、「設計一次エネルギー消費量」を計算します。

ここで重要なのが、地域や居住人数によって、エネルギーの使用量は変わってくるということ。例えば寒い地域であれば、暖かい地域に比べて暖房の使用量がどうしても多くなりますよね。そこで省エネ基準では、住宅が建てられる地域や床面積なども考慮した「基準一次エネルギー使用量」を定めています。

算出した設計一次エネルギー消費量が、基準一次エネルギー消費量よりも小さければ省エネ基準に適合。基準一次エネルギー消費量より20%以上削減できれば、ZEHの基準を満たすということになります。

創エネ

高断熱と省エネを満たしても、やはりエネルギーは消費してしまうもの。そこで、太陽光発電などを設置して、家でつくり出したエネルギーで、一次エネルギーの消費量をまかないます。

ZEHの基準に適合するには、「年間で使用するエネルギーの合計」から「創エネルギー量」を差し引いて、おおむねゼロ以下になるような設備を整えなければなりません。

ZEHの種類によって補助金額は異なる

2023年現在、それぞれの補助名と金額は以下のとおりです。

ZEH

補助金額:55万円/戸

補助金名:ZEH支援事業

出展(以下イラストも同じ):SIIウェブサイト「2020年の経済産業省と環境省のZEH補助金について」

ZEHの定義を満たしており、ZEHビルダーが関与した住宅が対象です。

補助額は1戸あたり定額55万円です。

Nearly ZEH、ZEH Orientedも対象となります。その他の追加補助金もあります。

ZEH+

補助金額:100万円/戸

補助金名:ZEH支援事業

建売住宅、注文住宅どちらも対象となります。

ZEH基準、登録ZEHビルダーまたはプランナーが建築に関わっていること、省エネ基準から25%以上の一時エネルギー消費量削減の要件を満たし、下記より2つ以上の導入が条件となります。

- 断熱性能等級5超の外皮性能

- HEMS

- 電気自動車への充電ができる設備

さらに、ZEHとZEH+の支援事業には追加補助額として下記の内容があります。

- 蓄電システム(定置型):2万円/kWh(経費の1/3または20万円のいずれか低い額)

- 直交集成板(CLT):90万円/戸

- 地中熱ヒートポンプ・システム:90万円/戸

- PVTシステム(太陽熱利用システム):【液体式】65万円/戸もしくは80万円/戸、【空気式】90万円/戸

- 液体集熱式太陽熱利用温水システム:12万円/戸もしくは15万円/戸

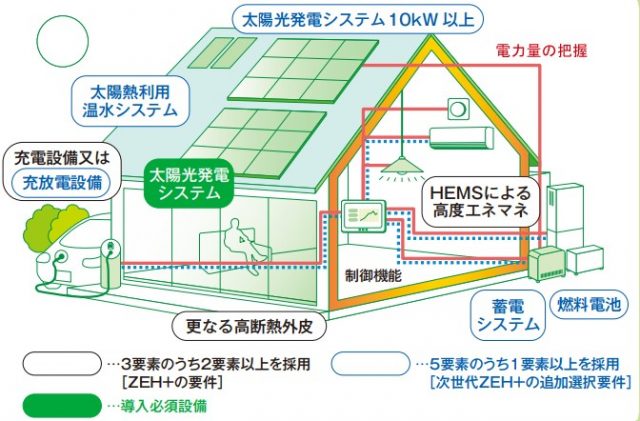

次世代ZEH+

補助金額:100万円/戸

補助金名:次世代ZEH+実証事業

交付要件の主なポイントはZEH+の要件に加え、下記のいずれか一つを導入することが挙げられています。

- 蓄電システム

- V2H充電設備(充放電設備)

- 燃料電池

- 太陽熱利用温水システム

- 太陽光発電システム10kW以上

さらに、下記設備を備えることで追加の補助金を受けられます。

- 蓄電システム(定置型):2万円/kWh、補助対象経費の1/3又は20万円のいずれか低い額を加算

- 燃料電池:2万円/台

- V2H充電設備(充放電設備):補助対象経費の1/2又は75万円のいずれか低い金額を加算

- 太陽熱利用温水システム:【液体式】17万円/戸、【空気式】60万円/戸

※V2H充電設備とは?

「Vehicle to Home(車から家へ)」の略称。電気自動車に蓄えた電力を、家庭用電力として活用できる設備です。電力会社から購入した電力、もしくは太陽光発電でつくった電力で電気自動車を充電することもできます。余剰電力の有効活用や、停電時の電源として役に立つ設備です。

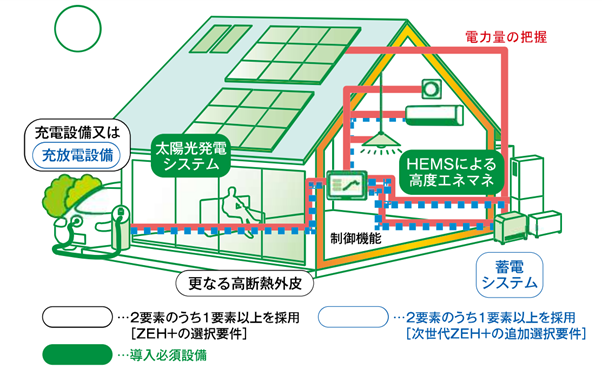

次世代HEMS

補助金額:112万円/戸

補助金名:次世代HEMS実証事業

HEMS(ヘムズ)とは、Home Energy Management Serviceの頭文字をとったものです。家の電気使用量を把握し電力使用の最適化を図るシステムを指します。

この事業の交付のポイントはZEH+の要件を満たすことに加え、下記が主なポイントとなります。

高度エネルギーマネジメントを選択した上で、蓄電システム又はV2H充電設備(充放電設備)のいずれかを導入。さらに蓄電システム、V2H充電設備(充放電設備)、燃料電池、太陽熱利用温水システムの設備でも可。太陽光発電システムによる創エネルギーを最大活用し、自家消費量を更に拡大することを目的に、AI・IoT技術等による最適制御を行う仕組みを備えていること。最後の項目はずばりHEMSについての内容ですね。

さらに、下記設備を導入することで補助額の追加が得られます。

- 蓄電システム:2万円/kWh(経費の1/3または20万円のいずれか低い額)

- 燃料電池:2万円/台

- V2H充電設備(充放電設備):補助対象経費の1/2又は75万円のいずれか低い金額を加算

- 太陽熱利用温水システム:液体式17万円/戸、空気式60万円/戸

ZEHの補助金交付を受けるためのスケジュール

2023年度のZEH補助金交付のスケジュールは以下の通りに予定されています。

| ZEH支援事業 (ZEH、ZEH+) |

一次公募 4/28~11/10 |

二次公募 11/20~1/9 |

| 次世代ZEH+ 実証事業 |

一次公募 4/28~11/10 |

― |

| 次世代HEMS 実証事業 |

提案応募 4/28~11/10 |

― |

参考/2023年の 経済産業省と環境省のZEH補助金について

ZEHの補助金は年度ごとに予算が決められ、数回に分けて公募が行われます。それぞれの公募期間内で先着順に受付され、予算に達すると締め切られるため、ZEHビルダーとしっかり打ち合わせて準備を進めておきましょう。

なお、スケジュールは変更されることもあるため、SIIホームページで最新の情報をご確認ください。

参考/SII:一般社団法人 環境共創イニシアチブ|令和5年度 経済産業省及び環境省による戸建ZEH補助事業

太陽光発電の価格低下が追い風に?

補助金と合わせてZEH普及に一役買っているのが、太陽光発電システムの低価格化です。断熱・省エネ・創エネを兼ね備えたZEHは、これまで建築コストの高さが一つのハードルでした。しかし太陽光発電は技術向上によって、昔に比べるとずいぶんと手の届きやすい価格で導入できるようになってきました。

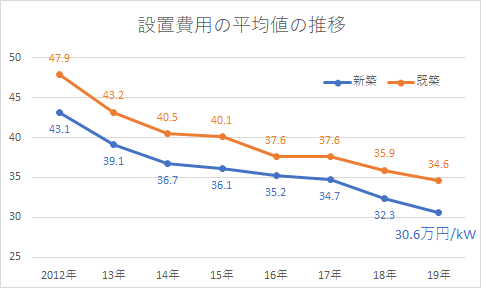

こちらのグラフは、住宅用の太陽光発電システム費用の設置費用の平均値を出したものです。太陽パネルやパワコンなどの設備費、工事費が含まれています。

新築での1kWあたりの平均設置費用は、2012年43.1万円/kW→2019年30.6万円/kWと約3割減。よく住宅に設置される5kWの設備だと、2012年215.5万円→2019年約153万円と、60万円以上安く設置できる計算です。

これまではいくら光熱費が安くなると言っても、初期費用の高さから断念される方もいました。しかし初期費用が安くなったうえで、ZEHの補助金を併用できるということで、導入のハードルはずいぶんと下がったのではないでしょうか。

ZEH普及への政府の取り組み

日本政府のZEH普及に対する積極的な取り組みは、これからも継続される予定です。これは2014年に閣議決定されたエネルギー基本計画で「2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す」という目標が掲げられていることからもわかります。

2016年の地球温暖化対策計画では「2020年までにハウスメーカー等が新築する注文戸建住宅の半数以上をZEHにすることを目指す」、翌年の未来投資戦略2017でも「2030 年までに新築住宅・建築物について平均で ZEH・ZEB 相当となることを目指す」と継続的に目標が設定されました。

もう一つ注目したいのが、2019年に示された「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」。2015年のパリ協定ですべての国が長期戦略を策定するように求められたことを受け、日本でも長期的にどのように取り組むかという方針をまとめ、国連へ提出したものです。

長期戦略では最終到達点を「脱炭素社会」として、今後のビジョンが「①エネルギー、②産業、③運輸、④地域・くらし」と4つのカテゴリーごとに示されています。その「④地域・くらし」のなかでZEHについて触れられており、「今世紀後半のできるだけ早期に住宅やオフィス等のストック平均のエネルギー消費量を正味でおおむねゼロ以下(ZEH・ZEB相当)としていくために必要となる建材、機器等の革新的な技術開発や普及を促す」と明記されています。

気候変動は世界的にとても重要視されている問題です。日本でも政府が先導するかたちで、ZEH普及をはじめとする脱炭素社会に向けた取り組みが積極的に続けられるでしょう。

ZEHはこれからの住宅のスタンダードに!

これまでは「新しい考え方」だったZEHも、年々普及してきています。「2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指す」という制作目標からも、今後はZEHが住宅のスタンダードになっていくと考えられます。

CO2・光熱費削減だけでなく、快適性アップやヒートショックの予防、住宅の資産価値向上、災害対策など、私たちにさまざまなメリットをもたらしてくれるでしょう。

ZEHは初期費用がかかりますが、住宅の断熱化や省エネ化で、住んでからのランニングコストを削減できます。例えばZEH化で建築費が200万円アップしても、光熱費を年間20万円減らせれば、10年間で初期費用が回収できる計算になりますね。

住む人にも環境にもやさしいZEH。これから住まいづくりを考える方は、一度検討されることをおすすめします。

ZEHのご相談は不動産SHOPナカジツへ!

愛知県、福岡県、千葉県、静岡県、熊本県においてZEHでのマイホームをご検討ならば、ぜひ不動産SHOPナカジツへご相談ください。

デザイン性と性能を併せ持ったお家をお探しいたします。